“计算成像,一切皆有可能”。11月6日至8日,第四届“计算成像技术与应用”专题研讨会在厦门杏林湾大酒店成功举办。本届会议由bv伟德国际体育、华侨大学、中电五十三所等的相关单位主办,中电十一所、福建省光学学会、陕西省光学学会等单位协办。会议一直秉承为相关领域人员搭建交流思想、切磋技术的舞台,促进相关方向的科技创新和成果转化,助力计算成像研究方向的教学科研水平及影响力的提升。

中国航天科工集团第三研究院总师张锋、bv伟德国际体育物理与光电工程学院执行经理邵晓鹏、航天8358所所长苏建忠、航天科技集团五院五〇八所副所长王小勇、中国电子科技集团公司第五十三研究所副所长关松、长春光机所副所长王建立、西安光机所副所长郝伟、安徽光机所副所长朱文越研究员、中电二十七所首席专家黄文清、上海光机所朱健强研究员、中国光学学会秘书长浙江大学刘旭教授、西北工业大学赵建林教授、中山大学周建英教授、中国科学技术大学徐飞虎教授、清华大学曹良才教授、中科院成都光电所魏凯研究员、bv伟德国际体育邓成教授、福建省光传输与变换重点实验室主任蒲继雄,以及来自清华大学、浙江大学、同济大学、西安交通大学、厦门大学等百余家高校和院所的520余人共同参加会议交流活动。

图1参会人员合照

会议开幕式由华侨大学蒲继雄教授主持,中国航天科工集团第三研究院总工程师张锋和中国光学学会秘书长浙江大学刘旭教授为大会致开幕词,张锋表示,此次会议将在前三届会议成功举办的基础上,深入探讨计算成像技术的发展与挑战,为各参会代表提供学术交流合作的平台,共同推动此新兴技术向极限挑战。刘旭教授表示,很高兴能够受邀参加本次研讨会,希望成像相关各领域专家为计算成像技术未来发展集思广益,共同推动新兴技术发展,实现“计算成像,一切皆有可能”。

图2蒲继雄教授主持会议开幕式

图3张锋总师大会致辞

图4刘旭教授大会致辞

本次研讨会共有28位特邀专家、8位青年学者以及11位研究生相继为与会人员带来了精彩的学术报告,同时会议征集海报展示31幅,进一步浓郁了研讨会的学术氛围,为参会学者提供了良好的学术交流良机。

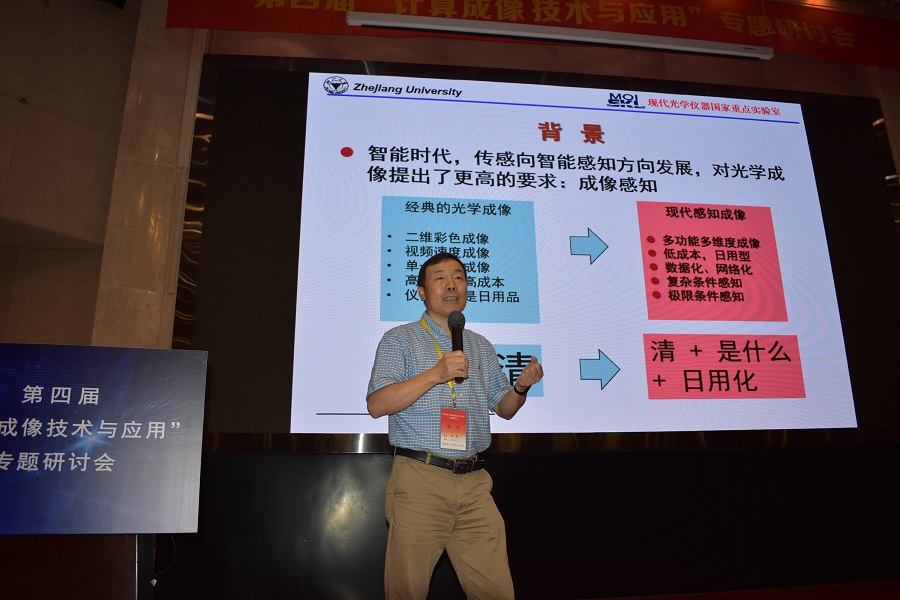

邵晓鹏教授以“计算成像的若干问题与思考”为题,深入探讨了光电成像技术的飞速发展为人类认知世界所带来的改变,详细介绍了什么是计算成像、为什么计算成像越来越受到人们的关注。他讲解了计算成像全局优化的设计理念,并结合当前成像中存在的问题从全链路成像系统的设计、光学系统的优化、探测器的革新、信号处理方式的突破、新型成像方式的探索等多个方面提出了计算成像目前面临的若干问题与大家共同探讨。

图5专家报告——bv伟德国际体育邵晓鹏教授

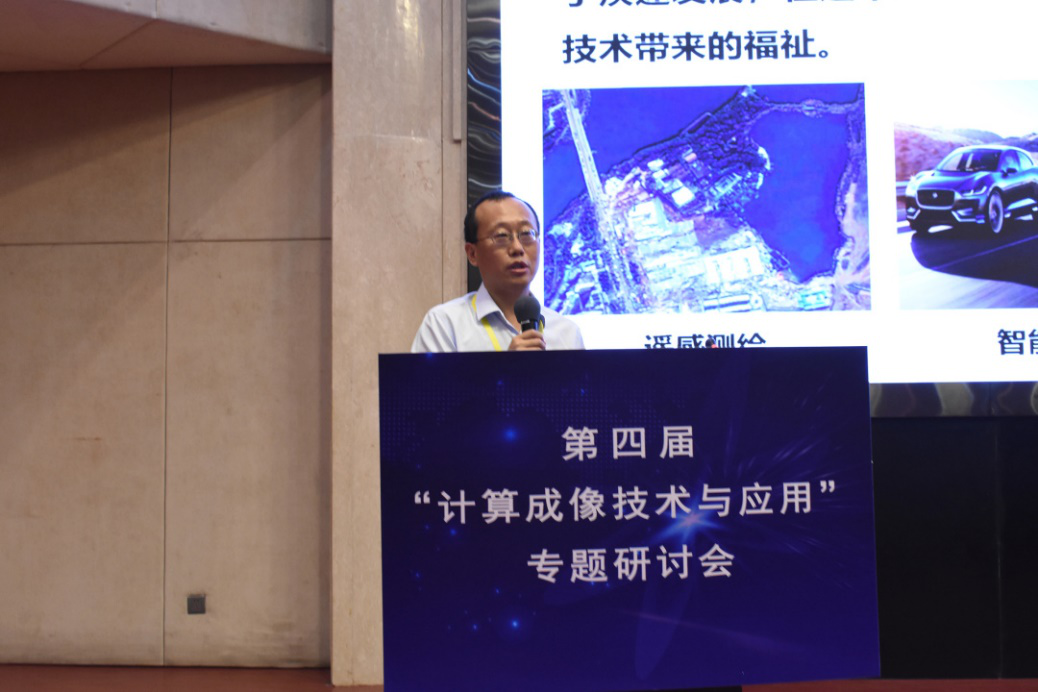

刘旭教授,以“结合计算的光学成像技术”为题,从光场的角度论述光学成像的实质,突出光学成像中的光学调制、解调技术,并以超分辨移频成像、高空间分辨超光谱成像等新技术,说明压缩感知、深度学习技术对传统光学成像的重大影响,以及对传统光学成像能力的突破。

图6 专家报告——浙江大学刘旭教授

王小勇研究员,以“计算成像助推下一代航天光学遥感技术”题,初步探索现有航天光学遥感遇到的几个挑战的问题,包括高时空分辨率的探测挑战、无运动迷糊的探测挑战、远距离被动三维成像等挑战问题,分析其中遇到的难点,初步分析可能的计算成像解决方案,助推下一代航天光学遥感技术的发展。

图7专家报告——航天科技集团五院五〇八所王小勇研究员

王建立研究员,以“先进成像探测技术”为题介绍了基于物理光学的光的干涉,衍射,全息,相位等作为探测手段的一些成果。

图8专家报告——长春光学精密机械与物理研究所王建立研究员

郝伟研究员,以“时间相关光子计数非视域成像技术研究”为题阐述了非视域成像技术的原理,介绍其潜在的应用场景,详细汇报目前国外在该技术领域内典型的研究成果。

图9专家报告——中国科学院西安光学精密机械研究所郝伟研究员

张韶辉助理教授,以“计算成像理论及方法探索—从相位恢复到三维测量”为题介绍了以传统成像方法在微观层面相位信息的丢失,和在宏观层面三维场景成像的二维化这两个问题为切入点,在计算成像领域所进行的理论和方法探索。

图10专家报告——北京理工大学张韶辉助理教授

周建英教授,以“光学成像矛与盾:隐形者可见,可见者隐形”为题展示了散射介质中光学成像的物理原理、技术挑战与应用。并介绍了在光学成像技术中,光学隐身技术在显示光学与成像光学中具有重要的应用价值。分析消除物体高频分量的物理方法与实现途径,讨论隐身光学元件的设计与制造。

图11专家报告——中山大学周建英教授

邓成教授,以“多模态认知:语言与视觉的语义分析”为题,从面向多模态认知,重点探讨语言与视觉(Vision and Language)多模态语义分析的最新进展,内容涉及语义知识的挖掘与泛化、语义知识的对齐与交互等方面。

图12专家报告——bv伟德国际体育邓成教授

赵建林教授,以“基于深度学习的数字全息物场重建”为题介绍一种基于U-net的数字全息物场重建方法,其通过构建深度神经网络建立数字全息图和重建物场复振幅之间的非线性映射关系,实现数字全息物场的神经网络重建。

图13专家报告——西北工业大学赵建林教授

长春理工大学赵宇,以“色差编码的快照式光谱成像技术”为题介绍了国际上先进光谱成像技术的最新研究,并围绕该领域的核心技术问题,重点介绍所在实验室提出一种全新的光谱成像策略:基于色差编码光谱的快照式光谱成像技术,及其在生命科学、航天航空以及快照式偏振光谱成像等技术领域重要的应用意义。

图14专家报告——长春理工大学赵宇

中国科学院光电技术研究所魏凯研究员,以“计算让自适应光学迈向智适应光学”为题介绍了CAO技术通过计算方法复原光场信息,对畸变波前进行数值补偿,实现以数值计算为第一驱动力的自适应光学观测,突破了传统AO的校正能力局限,有效降低了传统AO系统的硬件依赖。并且人工智能强大的计算能力与数据挖掘能力将赋能传统AO与CAO,真正使自适应光学迈向“智”适应光学。

图15专家报告——中国科学院光电技术研究所魏凯研究员

曹良才教授,以“压缩感知数字全息计算成像技术”为题介绍基于衍射传输的无透镜压缩数字全息成像模型,利用基于全变分正则化约束和两步迭代收缩阈值的优化算法,可以抑制全息重建的二阶项噪声与孪生像噪声,通过在重建模型中引入滤波层,能够提高三维图像的重建信噪比。

图16专家报告——清华大学曹良才教授

国家科技资源共享服务工程技术研究中心王德庆副研究员,以“兰亭科技开放创新平台介绍”为题介绍了兰亭——科技开放创新平台是面向创新机构、创新个体的,基于群体协同和知识共享的开放创新生态系统。平台核心是打造面向互联网大众的开放创新社区和开放创意挑战,为创新实体提供挑战任务发布、创意征集、科技创新论坛和微知识分享等服务,链接企业与创新人员,建设成国家创新高地。

图17专家报告——国家科技资源共享服务工程技术研究中心王德庆副研究员

朱健强研究员,以“多维度光场计算反演和测量技术进展”为题介绍了在多维度光场计算反演和测量技术方面的研究工作,主要内容包括:分束编码波前计算重建关键理论;克服环境震动、相干性不足、几何参数不准等非理想因素影响的创新算法;以及在解决高功率激光脉冲光场多维参数在线检测难题方面的重要应用。

图18专家报告——中国科学院上海光学精密机械研究所朱健强研究员

徐飞虎教授,以“单光子计算成像”为题介绍了团队发展的高效单光子成像系统和计算成像算法,及其在远距离三维成像、非视域成像等领域的应用。

图19专家报告——中国科学技术大学徐飞虎教授

南京理工大学左超教授,以“基于学习的快速结构光投影三维成像与传感技术”为题介绍了他们最近将深度学习方法应用于条纹投影轮廓术的一系列工作。

图20专家报告——南京理工大学左超教授

蒲继雄教授,以“波前整形技术:实现透过散射介质的成像”为题,介绍波前整形技术。这些技术包括迭代反馈技术、传输矩阵、自相关技术以及互相关技术。介绍如何应用这些技术,实现激光经过强散射介质的调控,以及成像。着重介绍互相关技术如何获得高保真度的成像,以及鬼衍射全息显微技术等。

图21专家报告——华侨大学蒲继雄教授

航天科技集团五院五〇八所苏云高级工程师,以“高分辨率大视场计算成像”为题介绍了基于光学成像原理,深入光学成像本质,开展新型光学设计理念的研究,提出一种基于光学次优点扩散函数的稳定性整形设计方法,在保证PSF的高鲁棒性同时,实现更宽视场PSF整形控制,从而满足高分辨率、大视场成像需求。实现高分辨率与大视场的航天光学遥感应用。

图22专家报告——航天科技集团五院五〇八所苏云高级工程师

中国电科第53研究所李宇海高级工程师,以“平面成像系统技术概述与应用展望”为题回顾SPIDER技术在国内外发展历程,分析其技术的关键环节和性能描述方法,进一步提出在机载光电系统应用中目前存在的工程化问题。

图23专家报告——中国电科第53研究所李宇海高级工程师

哈尔滨工程大学单明广教授,以“双波长数字全息成像技术”为题介绍了基于分频谱共路干涉技术,研究一种可实时采集的双波长共路离轴数字全息成像技术;进而基于双波长有无样品复振幅相除相位恢复算法,研究复振幅除法复用技术、平方滤波技术等,实现双波长离轴数字全息的相位快速恢复;最后,研究直接线性规划双波长低噪声解包裹方法,从而实现大范围、快速、高精度双波长数字全息三维形貌成像技术研究。

图24专家报告——哈尔滨工程大学单明广教授

上海理工大学张雷洪教授,以“基于深度学习的单根多模光纤计算成像研究”为题提出利用主成分分析方法来构造多模光纤的端到端的逆传输矩阵,结合基于散斑图案的无成像分类方法(PCA+SVM, ResNets和VGG),PCA方法和深度学习方法(SRCNN, GANs和Pix2Pix)来实现基于单根多模光纤的高清晰度自然图像计算成像。

图25专家报告——上海理工大学张雷洪教授

bv伟德国际体育刘飞副教授,题为“散射光场中偏振信息获取、解译和成像”的报告在总结传统光电成像技术面临着成像距离、信息获取及解译方法等挑战的基础上,重点论述了“散射增强区”中偏振特性的分析和利用,针对水下救援等社会经济问题利用透高浑浊度水体偏振成像技术提供了初步解决方案,可有效提升成像距离1.5~2倍。此外,对“随机游走区”中散斑场偏振特性变化情况进行了深入分析,为水下远距离光电成像技术突破成像距离限制奠定了理论基础。

图26专家报告——bv伟德国际体育刘飞副教授

中国科学院上海光学精密机械研究所刘震涛老师,以“鬼成像系统的超分辨研究”为题介绍了在利用鬼成像系统的传递函数先验实现超分辨,和利用鬼成像系统在光场高维直接成像的特点,进一步提高分辨率这两方面的研究。

图27专家报告——中国科学院上海光学精密机械研究所刘震涛老师

上海理工大学杨波副教授,以“计算光学显微成像技术”为题介绍了采用无透镜全息显微成像原理,传感器直接记录部分相干光照射样品后的共轴全息干涉光场的强度信息,并利用深度学习相位恢复算法,最终突破了传统光学显微镜的拉赫不变量限制,实现了便携式、大视场高分辨率彩色显微成像。

图28专家报告——上海理工大学杨波副教授

bv伟德国际体育席特立菁英副教授做了题为“透过随机散射介质的光场记录与重建”的大会报告。该报告重点关注当光波在透过雨雪、云雾等随机散射介质后,由于介质对光波的散射,无法直接获取清晰图像的问题。分别从基于弹道光和散射光的记录及重建方法出发,详细探讨了在散射增强区及随机游走区目标光场的记录及重建。

图29专家报告——bv伟德国际体育席特立菁英副教授

吕盼稂研究员,以“高帧频图像在计算成像中的应用”为题介绍了在遥感和视频监控等应用领域使用高帧频相机拍摄的图像序列可以保证目标只在亚像素级别发生位移,在这一假设下进行图像配准可获取目标更准确和更全面的亚像素运动信息,短时间内拍摄的多帧图像可为超分辨率提供足够的输入,以及利用高帧频图像可对噪声模型参数进行估计,能够有效去除噪声提升图像质量。

图30专家报告——合肥富煌君达高科信息技术有限公司吕盼稂研究员

杨影总裁助理,以“视觉让生活更美好”为题介绍了推动光学测试仪器发展的一个重要的目标就是不断追求:要看得见、然后看得清楚、最后看得准确和明白。目前成像器件正按照:高分辨率、全光谱范围、高速与高灵敏、高动态范围、3D立体等5个纬度不断提高,提供超过人类视觉极限的成像能力,改善我们的生活。

图31专家报告——凌云光技术股份有限公司杨影总裁助理

胡小波CEO,以“激光雷达技术及应用”为题解读了激光雷达技术的最新发展,以及其在无人驾驶、智慧交通、轨道交通、机器人、智慧物流、高端安防、测绘等领域的应用。

图32专家报告——镭神智能系统有限公司胡小波CEO

此外,bv伟德国际体育光电成像工程中心博士生李轩、李伟分别做了题为“偏振信息在计算三维成像中的应用”、“大视场多目标散射成像研究”的口头报告。光电成像工程中心博士生卫毅、孙雪莹等4人在31个海报展示中脱颖而出,获得最佳员工海报奖。

会议于11月18日晚6时圆满闭幕。闭幕式上,邵晓鹏教授对本次研讨会的圆满举办表示祝贺并做总结发言,他讲到举办研讨会的宗旨是为了激励更多的人参与到计算成像中来,大家一起用开放包容的心态,将“蛋糕”做大。蒲继雄教授对向参与研讨会的全体人员表示感谢,他盛赞在座的员工是计算成像界的未来,并祝福他们的未来灿烂发光。

图33邵晓鹏教授为闭幕式致辞

为期两天的研讨会学术氛围浓郁,报告内容丰富,与会人员纷纷表示研讨会在帮助大家开阔视野、掌握新知识等方面的助力良多。有学者谈到,在计算成像技术迅速发展的今天,这样开放、包容的学术交流会议必将对该领域起到积极推进作用。感谢所有参会人员,愿思维火花的碰撞永不停歇,十分期待下一届“计算成像技术与应用”专题研讨会的举办。